Елена Горник

Музыка мысли

Так случилось в моей жизни, что крупнейший деятель советского театрального искусства, заведующий кафедрой зарубежного театра ГИТИСа, профессор, доктор искусствоведения, член СП, вице-президент театральной секции ССОД1 – Григорий Нерсесович Бояджиев (1909 – 1974) по воле Бога с июня 1969 года по май 1974 года стал мне вторым отцом, замечательным другом и Учителем. То, что сделал для меня Григорий Нерсесович, трудно переоценить. Память многое утрачивает, к счастью, я это поняла не совсем поздно. В 1980-х годах я записала всё, что помнила, эти записки позволили мне написать воспоминания о Григории Нерсесовиче Бояджиеве.

С десяти лет я бывала вместе с мамой в доме Бояджиевых. Мама давала уроки фортепиано жене Григория Нерсесовича – Антонине Александровне, которую все в доме называли Тонечкой. Общались мы с Тонечкой, но иногда Григорий Нерсесович пил с нами чай. Помню необычайно растроганный взгляд Бояджиева, когда он смотрел, как его жена играла «Элизе» Бетховена.

Затем был несколько лет перерыв в нашем общении, когда мама уже не преподавала Тонечке, и вдруг открытка в июне 1969 г. – Бояджиевы приглашают нас в гости.

Когда мы пришли, Григорий Нерсесович вышел к чаю. Он был среднего роста, довольно плотного телосложения. Походка спокойная, движения сдержанные, естественные. Глаза карие, всегда излучали доброту, они были особенно выразительны в радости, но если Григорий Нерсесович чем-то был недоволен, его взгляд делался властным и строгим.

В тот вечер он стал расспрашивать меня о музыке, о моих занятиях, о том, что я играю. Я рассказала, что окончила музыкальное училище имени Гнесиных по классу фортепиано, и добавила, что сочиняю музыку. Я сразу поняла, что ему мои слова не понравились: какая-то девчонка посмела сказать, что сочиняет музыку. Всегда доброжелательный, Григорий Нерсесович бывал очень жёстким в вопросах, касающихся искусства, – любого, будь то музыка, живопись или театр. Творчество было для него свято. И считать себя профессионалами в искусстве могли, по его мнению, лишь немногие, которые заслужили это своим творчеством и трудом.

Григорий Нерсесович очень любил фортепианную музыку, и в тот вечер меня попросили сыграть. Он остался доволен и, казалось, забыл моё «дерзкое» заявление о сочинении музыки. Я уже хотела закрыть пианино, как вдруг он сказал: «Хорошо, а теперь сыграй что-нибудь своё». Я исполнила прелюдии и токкату. Когда закончила, Григорий Нерсесович не сказал ни слова, он вскочил и быстро, возбуждённо начал ходить по комнате, широко взмахивая руками, несколько раз даже схватился за голову. Затем сказал: «Никогда не думал, что в девочке может скрываться такой сильный темперамент. Твоя токката покорила меня своим драматизмом, бурным молодым темпераментом». И, подойдя ко мне, поцеловал меня в голову.

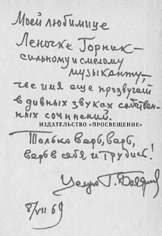

С этого момента жизнь моя переменилась, я стала, по словам Григория Нерсесовича, его «духовной послушницей». Прежде всего, он убедил меня серьезно отнестись к сочинению музыки. Для меня сочинение в ту пору было лишь хобби. Но Бояджиев настоял на том, чтобы меня прослушали профессиональные композиторы и дали объективную оценку моим способностям. Он организовал прослушивание в Московской консерватории, и там профессора Е.К.Голубев, Ф.Ф.Миллер и С.А.Баласанян подтвердили его мнение, что мне надо профессионально заняться композицией. Но так как я была не готова по теоретическим предметам, посоветовали поступать через год. Вскоре после этого прослушивания Бояджиев подарил мне свою книгу «От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров». Он написал на книжке: «Моей любимице Леночке Горник – сильному и смелому музыканту, – чьё имя ещё прозвучит в дивных звуках собственных сочинений. Только верь, верь, верь в себя и трудись. Целую. Г.Бояджиев 8/VII 69».

Григорий Нерсесович на этом не успокоился и попросил Арама Ильича Хачатуряна прослушать меня. Хачатурян пригласил нас к себе домой. Я вела дневник в 1969 году, и у меня сохранилась запись от 19 июля 1969 года. Привожу фрагменты из дневника:

«…Сегодня меня слушал Арам Ильич Хачатурян. Я настолько была ошеломлена всем, что всё время молчала. Была Мика2, Григорий Нерсесович и я… Арам Ильич – огромный, добродушный, очень гостеприимный. Показал на ковёр: «Не было печали! Вот привёз его из Ирана и теперь заставляю всех снимать обувь». Мы все разулись и босиком расположились.

Я играла прелюдии, токкату, фортепианную сонату и сонату для скрипки и фортепиано (дуэт с Микой). Рояль «Steinway and sons» – очень хорош, но завален (Хачатурян извинился) нотами и всякой всячиной, поэтому звучал глухо…

Арам Ильич «разобрал меня по косточкам», долго говорил о том, что надо трудиться, искать и учиться. Добавил: «Не думайте, что вы въедете на белом коне в консерваторию». И тут же написал письмо Сергею Артемьевичу Баласаняну. Затем прочёл его вслух и не заклеил. Поэтому я смогла дома его переписать. Вот это письмо:

«Дорогой Сережа!

Слушал милую девушку-композитора Лену Горник. Мне кажется, что она талантливая девушка, у неё хорошее воображение и фантазия. Её слушали ты, Голубев3 и Федор Федорович4 . С её слов, вы трое отнеслись положительно к её сочинениям.

Мне понравились её финал сонаты для скрипки с фортепиано и фортепианная соната (в одной части, т.е. одночастная). Считаю не только возможным, но и нужным взять её в консерваторию. Определи её в любой класс, как ты считаешь нужным. Я могу взять в свой класс. Но мне кажется, что лучше будешь заниматься ты или Кабалевский. Помоги молодому человеку, который хочет учиться в Московской консерватории.

Приветствую тебя. Привет Кнарик.

Твой Арам Хачатурян.

19/VII 1969

Москва»

Буквально через несколько дней после прослушивания у Хачатуряна Бояджиев подарил мне вторую свою книжку – «Итальянские тетради». На титульном листе написал:

«Творить из бушующих страстей гармонию и нести людям радость – это вечный закон искусства от мала до велика, от тебя, Лена, – до Микеланджело.

Об этом написана моя любимая книжка.

Г.Бояджиев. 22/VII 69»

И в тот же день Тонечка сказала мне: «Мы посоветовались и решили помогать тебе материально». И передала мне 50 рублей, на которые я купила проигрыватель для прослушивания пластинок «Аккорд», он служил мне исправно 25 лет. А потом Тонечка по распоряжению Григория Нерсесовича стала давать мне каждый месяц по 40 рублей на занятия с Львом Николаевичем Наумовым, профессором Московской консерватории. И так продолжалось все пять лет, пока был жив Григорий Нерсесович. Я к тому времени уже, конечно, работала, но денег на уроки еле хватало, т.к. помимо уроков у Наумова, я сама оплачивала очень дорогие уроки по сольфеджио и гармонии.

Григорий Нерсесович был всегда в курсе всех моих дел. Все подробно расспрашивал, разделял мои радости и горести. Григорий Нерсесович иногда звонил мне и уточнял по телефону различные сведения о музыкальных жанрах, терминах и даже расспрашивал о музыкальной форме произведений. Он часто сравнивал свои сочинения с музыкой. Теперь я стала бывать в доме Бояджиевых примерно 1 - 2 раза в неделю, всегда по вечерам, после семи. Когда я приходила, обычно мы с Григорием Нерсесовичем пили чай с его любимым вафельным тортом с арахисом, который я приносила. Иногда он угощал меня винами: Твиши, Хванчкара, Киндз-Мараули, при этом посмеивался: «Я тебя спою, – и тут же добавлял, – надо разбираться в хороших винах». Он знал в них толк. Однажды я подарила ему армянский коньяк с тремя звёздочками. Григорий Нерсесович был очень доволен и повторял: «Это мой любимый коньяк. Мы разопьём его, когда ты поступишь в консерваторию…». И действительно – спрятал его. Время от времени, в течение пяти лет мне напоминал: «Коньяк ждёт своего часа…». Но так случилось, что я по определённым жизненным обстоятельствам в консерваторию не поступила, поэтому коньяк мы так и не распили.

После чая отправлялись за фортепиано. Пианино старенькое, плохо звучащее, почему его не заменили, я не знаю. Я играла всё, что просил Григорий Нерсесович. Он любил многие сочинения: Баха и Шостаковича, Листа и Моцарта, Рахманинова и Скрябина, Прокофьева и Дебюсси, но больше всего трогал его Шопен.

Часто мы слушали вместе с Григорием Нерсесовичем пластинки с классической музыкой. По его просьбе я навела порядок в его фонотеке. Среди записей попадались редкие, лучшие из них Григорий Нерсесович привёз из Италии. Например, совершенно не известный мне в то время «Реквием» Россини. Мы слушали и восхищались неистощимым мелодическим богатством композитора. Григорий Нерсесович радовался: «Вот сейчас будет необыкновенная мелодия. Вот, вот, послушай. Ну, как? Замечательно!» – и замирал от восторга. Он умел слушать и ценить.

Работал он очень много, но при этом успевал всё: бывал в театрах, преподавал в Гитисе, слушал музыку, занимался общественной деятельностью, помогал студентам и много читал. В доме постоянно появлялись ксерокопии запрещённых книг. Именно от него я впервые услышала о «Круге первом» и «Раковом корпусе». Говорили об А.Солженицыне, правда, тихо, шёпотом. Григорий Нерсесович восхищался мужеством и талантом писателя. Исключительно высоко ценил его «Раковый корпус». Тиранию и деспотизм он ненавидел и презирал, считал недопустимым унижение человеческого достоинства и насилие над личностью.

По природе Григорий Нерсесович был оптимист и борец. Он не терпел безволия, плохого настроения и уныния. Он учил меня: «Лови самую маленькую радость в жизни. Умей радоваться даже в самые трудные минуты. Вот ты вышла на улицу – радуйся, радуйся солнцу, голубому небу, весенней земле, летнему дождю, пушистому снегу! Радуйся! И в этом заряд творчества и жизненных сил!». Он рассказывал, что первые годы после окончания ГИТИСа ему было трудно. В сороковых годах он подвергался гонениям, нападкам, ему не давали работать, и он каждый день ждал ареста. Но верил, несмотря ни на что, в свою судьбу, удачу и боролся с трудностями. Однажды после очередного моего неудавшегося поступления в консерваторию он сказал мне: «Ничего! Я ведь очень счастливый, везучий. И моё везение перейдёт на тебя». Точно не помню, но смысл был такой: его судьба заставит мое судьбу подчиниться его счастливой звезде (к сожалению, не сбылось). Жизненная сила Григория Нерсесовича вдохновляла и поддерживала многих, прежде всего, тех, в чью одарённость он верил, кто был одержим своим делом и шёл к своей цели несмотря на препятствия. «Труд, труд и ещё раз труд! Всегда работать и не сдаваться. Только вперёд!» – повторял он мне постоянно.

В доме Бояджиевых собирались знакомые, друзья и ученики Григория Нерсесовича. Он очень любил приглашать друзей на дни рождения и угощать. Как я жалею, что не записывала блестящих тостов, которые произносил Бояджиев за столом! Это был каскад остроумия. Своим ученикам он всегда старался оказать поддержку. Помню группу болгарских студентов, за которых Григорий Нерсесович хлопотал, помогая им поступить в ГИТИС, потом он устраивал их в общежитие, приглашал домой, чтобы вкусно накормить. Однажды, после очередного моего провала в консерваторию (мне было сказано, что у меня нет слуха), Григорий Нерсесович в досаде воскликнул: «Ну, если бы я всем ставил так оценки, как ставят у вас в консерватории, то у меня бы никогда не было талантливых учеников. Знаешь, Леночка, я ведь заранее очень внимательно присматриваюсь к абитуриентам. Вижу – вот талантливые ребята. И решаю про себя – этим надо помочь поступить. В этом году приехали из Сибири способные, но не совсем подготовленные ребята, на устном хорошо отвечали, «глаза горят», а в письменной работе – ошибки! Но я, конечно, только сам проверяю эти работы, хотя мне пытаются помешать. Если вижу талант у человека, то я во время проверки незаметно, тихонько запятые-то и проставлю, так что никто ничего не заметит. Таким только образом я создаю свой курс одарённых и увлечённых творчеством людей. А если бы я всем талантливым людям ставил бы двойки, что я, к сожалению, вижу на других факультетах, то мне не с кем было бы работать!» В последние годы Григорий Нерсесович часто жаловался, что многих одарённых абитуриентов «срезают» из-за разных глупостей на экзаменах. Очень он досадовал на партработников, которые ничего не понимали в искусстве, но вмешивались в его дела.

По вечерам ученики и коллеги Бояджиева собирались в его кабинете, чтобы обсудить профессиональные проблемы, поспорить и узнать мнение Григория Нерсесовича о событиях в культуре. Как-то раз вечером возник спор о работе аспиранта, по-моему, ученика В.Комиссаржевского, который пришёл с учениками к Бояджиеву. Сначала аспирант изложил суть работы, потом возник спор и обсуждение. Григорий Нерсесович увлёкся и развил целую цепь гипотез, наконец, его высказывания превратились в яркую речь-импровизацию. Он щедро делился своими идеями. Работа аспиранта заиграла новыми красками.

Из гостей в доме Бояджиевых помню пианиста А.Скавронского, театроведа (теперь профессора, доктора искусствоведения) А.Барташевича, актёра из театра на Таганке В.Смехова, А.Аникста, литературоведа, доктора искусствоведения. Однажды на дне рождения Бояджиевых присутствовал известный югославский кинорежиссёр (фамилию его я не помню), когда он услышал мою токкату, то захотел, чтобы она прозвучала в его новом кинофильме. Григорий Нерсесович тут же «загорелся» этой идеей. Но на завтра моя мама и Тонечка страшно перепугались – в то время личные контакты с зарубежными деятелями, мягко говоря, не поощрялись. Так что этот проект не осуществился.

Все любили бывать у Бояджиева: Тонечка прекрасная хозяйка – вкусно кормит; квартира уютная, красивая, сияет чистотой. Григорий Нерсесович всегда восхищался своей женой, как отличной хозяйкой и приводил её в пример.

В комнате, где стояло пианино, в правом углу висела лампада перед иконой. Григорий Нерсесович был глубоко верующим человеком, он носил крест, а в то время это было небезопасно. Вслух о Боге никогда не говорили, но в поступках, в правдолюбии Григория Нерсесовича, в его любви к жизни и людям чувствовалось истинное христианство.

Бояджиев был нежным и любящим сыном, мужем, отцом и дедом. Необыкновенно бережно относился к своей маме, Сусанне Артемовне. Ей он посвятил главный труд своей жизни – книгу «Вечно прекрасный театр эпохи Возрождения». Она умерла года за два до его смерти, и Григорий Нерсесович очень тяжело переживал её смерть.

С неповторимой сияющей улыбкой рассказывал Григорий Нерсесович о своём знакомстве с Тонечкой, когда она приехала поступать в ГИТИС: «Вот иду я как-то раз по улице и вдруг вижу навстречу мне идёт девушка: блондинка, замечательно красивая, в голубом платье, стучит каблучками». Они с женой и родились в один день – 14 марта.Григорий Нерсесович считал, что это «перст судьбы». Детей у них не было, и они удочерили Милу, племянницу Тонечки. Григорий Нерсесович и его жена очень любили Милочку и её дочку, которая родилась за два дня до их с Тонечкой дня рождения – 12 марта. Бояджиев был очень рад, что внучка родилась в марте. Ходил по квартире и приговаривал с улыбкой: «Ну вот, Милочка не могла подождать два дня или хотя бы один день!» Девочку назвали в честь Тонечки.

Григорий Нерсесович часто сочинял весёлые стишки всем домашним и радовался, если ему дарили что-нибудь забавное, необычное. Однажды мы с мамой подарили ему подставку для шампанского. Она была музыкальная: когда на неё нажимали, звучала простенькая мелодия. Григорий Нерсесович носился с ней, удивлялся, всем показывал, постоянно на неё нажимал, смеялся от радости. Потом она стояла у него в кабинете, откуда часто доносилась знакомая мелодия. Но вдруг она сломалась, и Григорий Нерсесович ужасно возмущался и огорчался тем, что никто не мог её починить.

Один из самых ярких дней моей жизни – 26 октября 1971 года. Григорий Нерсесович позвонил мне и пригласил на премьеру «Гамлета» в театр на Таганке. Это было Событие – попасть на Таганку, да ещё на премьеру, да ещё с Высоцким, и к тому же с самим Бояджиевым! Однако в Москве свирепствовал грипп, и врач строго запретил мне появляться там, где много народа, так как любая инфекция могла вызвать тяжёлый рецидив моей болезни. Я очень расстроилась, но сказала всё как есть Григорию Нерсесовичу. И тут его голос стал сразу необычайно строг и холоден. Он сухо сказал: «Ну, в таких случаях, милая, кто об этом думает…», и для меня вопрос сам собой решился. Я пошла в театр. В этой фразе весь Бояджиев – искусство, театр на первом месте, дороже всего – дороже даже здоровья.

Бояджиев очень высоко ценил и любил творчество Юрия Любимова, его театр и, конечно, актёров его театра. Довольный, улыбаясь, он говорил: «Я ведь первый его открыл, первый поддержал его своими рецензиями, отзывами о его начинаниях, – и затем добавил: – Я сразу увидел, почувствовал, поверил в Любимова, а также предсказал ему большое будущее».

Сидели мы в ряду пятом – я в середине, а по бокам Бояджиев и Виктор Розов. Они с Григорием Нерсесовичем иногда обменивались репликами по ходу действия. Оба были захвачены спектаклем. Огромное впечатление произвёл на Бояджиева любимовский занавес в «Гамлете» – участник драматических событий. Григорий Нерсесович восхищался этой режиссёрской находкой, необыкновенно эмоционально реагировал на спектакль, который ему чрезвычайно понравился. Не помню в подробностях, но какой-то фрагмент в исполнении Владимира Высоцкого его не устроил в чём-то, хотя он всегда им восхищался. Сам спектакль в целом произвёл на Бояджиева сильное впечатление. Высоцкий играл замечательно, пел необыкновенно выразительно. Занавес придал цельность и ритм всему действию. Это отметил Григорий Нерсесович: «Гамлет – огромное событие в театральной жизни». В антракте мы пошли в кабинет Любимова. Я, конечно, не посмела войти. Там было полно народу, и все поздравляли режиссёра. Бояджиев остался у Любимова на весь антракт.

Из разговоров о театре помню, что Бояджиев не любил оперы. Вернее, не хотел любить. «Не понимаю, почему они поют, когда говорить надо?! – возмущался он. – Вот балет – это искусство. Прелестно, изящно, красиво. Здесь и драматизм и музыка. Пиши балет, у тебя должно получиться». Но, когда я сказала, что хочу написать оперу, Григорий Нерсесович сразу «загорелся» этой идеей. Мы с ним обсуждали один сюжет. Бояджиев развивал мою фантазию и воображение, представлял и рассказывал, какие эффектные сцены могут получиться, если их положить на музыку. Показывал, какой интересный театральный колорит можно создать из этого произведения. К сожалению, эту идею я так и не осуществила, но оперу написала – детскую, о Карлсоне, который живёт на крыше. Её успел поставить прокофьевский театр, прежде чем развалился.

В 1972 – 1973 годах я была свидетелем создания книги Бояджиева «Вечно прекрасный театр эпохи Возрождения». Вечерами я сидела в кабинете и видела, как сосредоточенно и напряженно работал Григорий Нерсесович. Иногда он просил меня перечислить (подходящие по смыслу к данному фрагменту книги) музыкальные термины, а потом выбирал необходимые ему для работы. Очень подробно, по его просьбе, я разбирала строение фуги. Особое внимание Григорий Нерсесович уделял сонатно-симфоническому циклу венских классиков (Гайдна, Моцарта, Бетховена). Однажды он попросил меня рассказать ему о структуре формы сонатного allegro. Очень удивлялся и радовался, обнаруживая аналогии в строении своих сочинений и в строении музыкальных произведений.

Я наблюдала, как мучительно искал он форму второй главы (из третьей части книги), а после долгих поисков, когда, наконец, нашёл, был счастлив: «Ты понимаешь, от Трагедии сознания – Трагедия сердца – Трагедия духа! – восклицал он, – это то, что надо… это перекликается с главой пятой (о Лопе де Вега) и придаёт завершённость и стройность книге». Не помню, в каких выражениях, но он сравнивал свою книгу с симфонией, особенно главы, посвящённые Шекспиру (Величайшая Трилогия). Ведь принцип триединства есть и в книге Бояджиева, и в сонатном allegro венских классиков: экспозиция – разработка – реприза.

Григорий Нерсесович читал мне фрагменты своей книги. Особенно запомнился вечер, когда Бояджиев прочёл сцену корриды (вторая часть главы «По примеру корриды»). Я была потрясена силой и страстностью его языка, читал он вдохновенно, что ещё более усиливало впечатление. Его интонации постоянно менялись, голос вибрировал от нежнейшего оттенка пианиссимо до мощного, яркого фортиссимо, становился то яростным, то победным. Музыкален был Григорий Нерсесович необычайно, его голос всегда сохранял певучесть и глубину «бархатных» тонов, разнообразие нюансов.

Осенью 1973 года Григорий Нерсесович впервые серьёзно заболел: было плохо с единственным лёгким и сердцем. В тот вечер все сидели тихо, говорили шёпотом. Мы вместе с Тонечкой вышли на улицу. Тогда она поделилась со мной своими тревогами и рассказала, как ей нелегко, потому что Григорий Нерсесович страшно нервничает, врачи запретили ему писать, а он всё время рвётся работать, и ей надо его удерживать. Потом были больницы, в которых я навещала Бояджиева.

Примерно с середины января 1974 года Григорий Нерсесович отдыхал и лечился в подмосковном кардиологическом санатории в Пушкино. 29 января я поехала навестить его. Прошла в палату: маленькая, светлая комната, на тумбочке транзистор, привезённый Бояджиевым из-за границы (в то время большая редкость). Григорий Нерсесович никогда с ним не расставался, особенно во время болезни. Он всегда был в курсе всего, что происходило в мире. Его интересовало всё: политика, искусство, медицина, спорт,– словом, вся жизнь вокруг.

Пожаловался, что врачи не дают работать, поэтому пишет мало, но потихоньку всё-таки работает. И сказал: «Книга «Вечно прекрасный театр эпохи Возрождения» – самое значительное моё произведение, я лучше этой книги ничего не создам». И тут же в палате подарил мне экземпляр. Когда я дома раскрыла книгу, то увидела надпись: «Моей духовной послушнице Лене Горник – музыка мысли – не это ли душа всех искусств. Услышь ее в этой книге, и дай тебе Бог самой творить, слагая в звуки страстные, из сердца рвущиеся мысли! С надеждой на расцвет твоего дарования и с неизменной преданностью. Любящий тебя Автор. 21/I 74»

Я обратила внимание на то, что Бог написано с большой буквы. В то время это было удивительно. Была пора безбожия и запрета на церковь. Но Бояджиев, как всегда, шёл своим путем верующего человека и ничего не боялся. Он с волнением говорил о своей книге, я записала его слова: «Ты знаешь, это самое лучшее, что я написал. Здесь есть куски, такие, по-моему, удачные, что можно открыть любую страницу и просто прочесть… про нашу современную жизнь. Вот, давай возьмём и откроем, и прочтём… Фразы прозрения, – он помолчал и опять повторил, – лучшую книгу я уже никогда не напишу. Это моя «лебединая песнь». В жизни и творчестве каждого художника должно быть такое главное произведение – его credo. Так вот это и есть моё credo и моё главное произведение».

Поговорили о политике, у меня было много вопросов к Григорию Нерсесовичу. Он слушал постоянно «Радио Свободы» и «Голос Америки». Я спросила, как он относится к войне между Израилем и Палестиной. Помню удивлённый и в то же время укоризненный взгляд: «Как же ты не понимаешь! Здесь всё ясно. Правильно делают, что защищаются и занимают то, что евреям принадлежит по праву». Больше не сказал ни слова.

В сотый раз говорил о том, что художнику надо всё время много работать, нельзя не работать и надо бороться с неудачами во что бы то ни стало.

Потом пошли гулять и забрели довольно далеко. Григорий Нерсесович меня сфотографировал (фотографии сохранились), но я себе никогда не прощу, что его тогда сама не сфотографировала. День был солнечный, ясный, градусов семь мороза. Бояджиев был весел и бодр, радовался, что я приехала, солнцу, красоте зимней природы.

В городе в марте – апреле он всё время сердился, что я мало его навещаю. Но я звонила часто, а он не мог никого видеть – плохо себя чувствовал. Потом вдруг звонок: «Более или менее я здоров. Приходи!». И я лечу!

Этот вечер был последним, ровно за две недели до его смерти, последний день апреля. Этот вечер я запомнила на всю жизнь, он был особенный. Обычно я бывала где-то два часа, самое большее, три, а в тот вечер Тонечка должна была уйти и попросила меня, чтобы я «покараулила» Григория Нерсесовича, всё-таки он ещё был слаб. Я пришла в семь, а ушла после одиннадцати. Мы говорили обо всём. Сначала о его «детище» – о книге. После чая сидели в кабинете и играли в его любимую игру: открывали наугад книгу и по очереди читали из неё отрывки, фразы, предложения, некоторые потрясали до глубины души своим прозрением настоящего и пророчеством будущего. Григорий Нерсесович видел, какое сильное воздействие оказывает на меня написанное им, как я искренне, всей душой преклоняюсь пред его талантом, и был счастлив. А у меня буквально перехватывало дыхание от волнения во время чтения, я всё написанное применяла к себе, к жизни вокруг . Вот некоторые строки из тех, что поразили меня тогда и поражают теперь:

«Человечество, обретя Шекспира, воистину возвысилось»;

«Бездумны люди в толпе, но в одиночку они рассуждают иначе»;

«Народ безмолвствовал, взирая на его злодейства, зато глаголила Истина»;

«Уродливы нравы, жестоко время, и всё же в самой природе таится благо»;

«Отчаяние рождалось из осознания непереносимой гнусности всего окружающего и невозможности бороться с ним»;

«Картина мира омрачилась. Если раньше можно было возлагать надежды на любовь, как на возможный источник равенства, то теперь таким источником видится смерть»;

«Раз все равны в смерти, значит все равны и в жизни»;

«В мире всеобщей лжи – это великое счастье быть самим собой»;

«Преданность гуманизму требует жертв, а порой и жизни»;

«Если безумие – антипод разума, ревность – антипод любви»;

«Какая жестокая радость – разбить, растоптать, разрушить исключительное, нарушающее «правила жизни»;

«В мире хаоса и бесправия, в мире полной бездуховности гибель грозит человеку как таковому»;

«В бездну опускаются и с вершин жизни»;

«Добро набирает силу, оно движется на своих врагов, но действует не из ненависти»;

«Вот что стало с идеалами гуманизма: человек превратился в квинтэссенцию праха, а свободу можно обрести только за тюремными стенами» ;

«Нельзя убивать людей в погоне за властью, – вопила истина. Но их убивали – сотнями, тысячами»;

«У силы добра нет устрашающей власти, нет точно выверенной стратегии, нет оружия, гарантирующего победу»…

Потом мы прошли в гостиную, к фортепиано. Григорий Нерсесович зажёг свечи и попросил меня играть. Я играла всё, что он просил: Листа, Баха, Бетховена, Рахманинова и, как всегда, его любимого Шопена. Когда я закончила, Бояджиев попросил меня исполнить вальс Шопена си минор, у меня в репертуаре его не было, а это было одно из любимых сочинений Григория Нерсесовича. К счастью, на пианино лежали ноты вальса, помню, что я повторила вальс несколько раз по просьбе Григория Нерсесовича. Потом Бояджиев показал мне пластинку с записью служб и песнопений Страстной Седмицы – недели перед православной Пасхой. В те времена купить такую пластинку было невозможно, и Григорий Нерсесович мне объяснил, что это подарок очень важного церковного священнослужителя из Загорска (Троице-Сергиевой Лавры), чуть ли не самого Патриарха (точно не помню). Мы долго слушали песнопения. Хор пел замечательно. Григорий Нерсесович был очень растроган и восхищён.

В самом конце, перед моим уходом, Григорий Нерсесович заговорил о моём предстоящем очередном поступлении в консерваторию, он был очень огорчён, потому что понял, с какой «стеной» я столкнулась. Разговор был грустный. И вдруг он замолчал, а потом сказал: «Всё, в этом году никуда не поеду, ни в какой дом отдыха. Пока ты не поступишь, буду в Москве. Я больше не дам ставить тебе двойки, ты должна учиться в консерватории». Это была наша последняя встреча. Через две недели его не стало.

Уже после его смерти я узнала от Милы, что Григорий Нерсесович все эти две последние недели работал под музыку песнопений Страстной Седмицы – траурных, скорбных. «Ты знаешь, это было тяжело и жутко… Ведь он сам себя отпел при жизни… отпел».

Я просила рассказать о последних минутах жизни Григория Нерсесовича. Тонечка сказала: «Он меня успокаивал, когда его увозила «скорая». Улыбнулся и сказал: «Победа будет за нами!»

Я сохранила все письма и открытки ко мне моего учителя. Он писал мне из Крыма (Ялта, Мисхор), куда обычно ездил лечиться два раза в году.

8 сентября 1969 г.

Леночка, я очень рад твоему письму, оно ещё раз подтвердило мою веру в твою «душу поэта». Обыкновенные девочки такие письма не пишут (дружи с Милой5 , она пишет ещё лучше, чем ты, но это ведь её профессия: писать).

Неужели я вернусь – и у тебя будет готов квинтет? Чудеса! А я тоже хочу совершить подвиг – написать к 7 октября новую книгу6 , но это будет только черновой вариант, да и то не во всех звеньях отчеканенный. Сейчас влез в «Гамлета», – читаю строку за строкой и хочу отгадать, почему он колдует всех и каждого уже 400 лет. Наверно, в чём-то главном люди всегда одинаковы, и втайне они на стороне добра… Обязательно люби людей – с этого начинается искусство и в этом его цель. Если ты с детства выбрала своей миссией – радовать людей музыкой, то только через любовь – музыка оживает, и ещё через борьбу – за любовь. Здесь музыкант властен ворочать мирами и становится титаном, который выдерживает шквал «моря зла». Ведь звуками нельзя говорить на малые темы, и поэтому «Картинки с выставки»7 меня всегда немного смущают. В «нашей» Токкате8 бьётся буйное, страстное, молодое сердце корриды. Ну, довольно о высших материях. Мой отдых (с участием труда) завершается, и мой пошатнувшийся организм явно помолодел и настроен на весёлую волну.

Буду дома 12 – и в ближайшие дни рад буду тебя повидать и послушать. Привет твоим маме и папе. Ещё раз спасибо за чудесное письмо.

Целую тебя!

Твой Г. Н.

8/IX 69

Мисхор, дом отдыха «Актер», сентябрь 1970 г.

Милая Леночка.

Скучаем по тебе – как ты там живёшь, твердишь и зубришь solfeggio? Скоро увидим тебя и обнимем тебя. Будем до 14/IX. Целуем Я и Т .Кисловодск, февраль 1970 г.

1/II 70

Леночка, дорогая моя и любимая. Уже какой день я радуюсь, что получил от тебя такое хорошее письмо. Это дар – уметь писать письма своим голосом, быть естественным, и значит – применительно к твоей натуре – талантливой, скромной и требовательной. И вдруг чудесная искренность (и гордость собой): «Это моя мечта – и для поступления – роскошно». За эту фразу поцеловать тебя мало. И вообще, пройдут годы, и когда ты станешь тем, чем ДОЛЖНА стать, – письмо к Бояджиеву от 24/I станет документом первых художественных постижений и достижений. Я знаю, что, хваля и восхищаясь тобой, я не причиню тебе вреда – настоящее дарование само себя судит, и чужая похвала воспринимается только в том случае, если была внутренняя уверенность; и в той мере – в какой желанное стало реально достижимым (а о «мере» этой художник знает очень точно).

Теперь о совершенно новом искусстве: ново то, что волнует и захватывает нового человека – т.е. нас с тобой. Я своё мировоззрение (т.е. образный строй) строю по закону вечных ценностей, которые нужно воинственно, страстно, с риском защищать (и очень часто от «нового» – в его социально- вульгарном и бездушно-формальном вариантах). Так что от Шопена, который у тебя в крови, никогда не отрекайся. И от Скрябина – ни за что! А всё новое пойдёт от твоего восторга и твоих требований от жизни. Трагическая битва за правду. За правду в красоте, в морали, в судьбе… Разве не это великая тема музыки, и главный исток нового. Ну, ладно – походим по земле – и лучше по кисловодской – тут часто днем (до 3 часов) бывает солнце – и тогда чудо как хорошо. Я окреп и, если не бояться сглаза, то помолодел и даже (как говорят) похорошел!

Спасибо, Леночка, что ты меня помнишь и любишь. И ещё помни и люби свою лучшую подругу (я так хочу) Милочку. Ах, какая это умница и тоничка (от слова тонкая). И люби ещё нашу общую Тонечку9. Я с ней часто говорю по телефону. А я уже люблю Льва Николаевича10. Ах, какой он молодец, что волнуется вместе с тобой. Привет твоим маме и папе.

Нежно целую тебя, детка.

ГриН

Мисхор, июль 1970 г.

Дорогая моя Леночка!

Очень давно хочу тебе написать, но южная жизнь имеет свой закон: пляж, море, еда, сон, пляж, море, еда и т.д… С трудом выбираю время для книги и для писем. Вот и задержал ответ тебе. А ты какая молодец, полна замыслов, и музыка из тебя струится, как из радиомачты…! Как это хорошо и как интересно… Только выключай себя порой – из высших сфер – для прозябания земного и обычного… Из этих биоисточников бьёт очень важная для творчества энергия. Влияют они хорошо и на здоровье. Сужу об этом по себе. Я значительно окреп и, переехав ныне в Мисхор, хочу заняться небольшой книгой… Здесь читали моего «Гамлета» – и он многих очень трогает.

Тонечка сейчас отдыхает (в полном смысле этого слова) в Сочи, 7-го приедет в Ялту. Я с радостью жду этого дня, чтоб встретить её сходящей с теплохода.

А Милка – одна – трудится с маленькой Тонечкой11 , но не жалуется на свою судьбу.

Пиши, Леночка! Целую тебя нежно.

ГриН

29/VII

Крым, июль 1971 г.

Моя любимица, Леночка!

Конечно, я очень тебе сочувствую, хотя для меня (да и для тебя) случившееся было не полной неожиданностью12 .

Но будем думать не о плохом, что произошло, а извлечём из него необходимую пользу.

Когда у меня спросили, как я расцениваю то, что произошло со мной в 1949 году – я сказал: «Я постараюсь извлечь ложку мёда из бочки дёгтя». У тебя, слава Богу, до этого не дошло, но всё же…

Итак, в чём «мёд» твоей ситуации?

1. Проверка на прочность характера. Это очень важно. Меня порадовала в твоём письме та деловая настойчивость, с какой ты добивалась своей цели. В прошлом этого напора не было. А он очень в жизни важен. На удары судьбы надо отвечать не слабостью и паникой, а сосредоточенностью всех сил для контрудара… Пусть на этот раз не получилось, но ты теперь знаешь, как нужно бороться за свою жизнь, за право осуществить свой дар, знаешь, что ты несёшь ответственность перед своим дарованием и никто больше. Да, ты теперь это познала и готова бороться. Это всё чрезвычайно важно.

2. Ты завоевала Хачатуряна13 , ведь судя по твоему письму, он признал твоё созревание за эти годы. Это же своеобразный переход из приготовительного класса в 1 класс, и он, Хачатурян, поставил тебе отлично. Теперь нужно делать вполне определённую ставку именно на него, как на своего руководителя. Будущее покажет, что тебе делать. Возможно, ты от него и уйдёшь, но сейчас он реальность и большой (во всяком случае по авторитету) художник, который захотел увидеть в тебе свою ученицу. Он и Баласанян14 в 1972 году введут тебя в Консерваторию. Но надо сильней влюбить их в себя. Он человек яркий и эмоциональный, это бесспорно, но для того, чтоб усилить (что очень важно и тебе) эти качества, необходимо ваше творческое сближение – и по двум направлениям: ты должна больше заинтересоваться его творчеством, найти в нем то, что тебя восхищает. (Ведь я тоже люблю тебя не только за твой талант, но и за то, что ты чувствуешь и любишь мой.)

Он, признавая в тебе оригинальное дарование, ждёт, чтоб ты выразила то же в его адрес (такова уж наивная простота каждого художника). Знай хорошо его музыку (у меня есть о нём книга Г.Хубова). Введи в свой репертуар его лучшие вещи. Предложи ему послушать свою трактовку его пианистических произведений. И это не просто из тактических соображений, но и по существу. Пересмотри свой взгляд на Хачатуряна15 . Ибо если он почувствует твою неискренность к нему как к художнику, может произойти катастрофа. Это первое.

Второе: сложнее. Заинтересуйся восточной музыкой, поэзией – в частности, может, тебя пленит лирика Аветика Исаакяна16 . Это великий поэт – тонкой французской школы, его очень высоко ценили Блок и Брюсов (и много переводили). Может, здесь ты найдёшь кладези романсной линии своего творчества. И удачи в этой области очень обрадуют и заинтересуют твоего будущего руководителя. Есть и новые армянские поэты: Чаренц, Сильва Капутикян… Вхожденье в восточную музыку очень тебя может обогатить. Она даёт простор для сильных, напевных и заражающих мелодий… Тут страсти более открытые, а язык цветистый, но без украшательства…

Есть у меня ещё одна идея – свести тебя с Наталией Сац17 - она моя поклонница и руководительница детского оперного театра. Мы устроим прослушивание твоей музыки, и, я уверен, она тобой увлечётся, и, может, вы договоритесь о музыке для театра. Есть у меня и другие идеи. Обо всём поговорим при встрече. Будем мы в Москве 14/VII. Главное – ты молодец! А музыка, музыка всегда с тобой.

Обнимаю и целую мою страдалицу и любимицу.

Твой ГриН

7/VII

Июнь 1973 г.

14/VI

Дорогая Леночка!

Уехал, не успев с тобой поговорить, узнать – как твои дела и самочувствие. Очень беспокоюсь – держи меня в курсе дела, шли открытки (или телефонограммы) после каждого экзамена.

Обнимаю и благословляю тебя.

ГриН

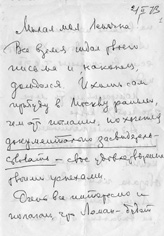

2/II 73

Милая моя Леночка!

Всё время ждал твоего письма и, наконец, дождался. И хоть сам прибуду в Москву раньше, чем это послание, но хочется документально засвидетельствовать своё удовольствие твоими успехами. Очень всё интересно, и полагаю, что Леман18 будет на высоте положения. А я ещё позвоню Хачатуряну, если вы скажете, что это надо.

Поиграешь ли ты мне что-нибудь новое?

А я тебе почитаю. Книгу о Возрождении кончил. В марте она пойдёт в печать. А ещё испанская книга «на выданье», и за нею «Душа театра» и ещё кое-что. Голова кругом, но надо выстоять. У нас с тобой боевой июнь – всё нужно будет кончить к этому сроку.

Победа за нами!

Вперёд! Под твою музыку и мой текст.

Целую, ГриН

Июль 1973 г.

Дорогая моя Леночка!

Давно хочу тебе написать, но зная, как нелегко у тебя на душе, не мог взяться за перо и ничего не сказать дельного.

А сейчас я нашёл один ход, который обязательно тебе поможет справиться с этим проклятым сольфеджио. Два человека-музыканта будут просить о тебе – Агаджанов, он и Блюм – солидные теоретики по этой дисциплине, авторы учебников по сольфеджио, Агаджанов преподаёт в консерватории, я сам буду тоже звонить. Мы это дело добьём. Леман говорил со мной по телефону о тебе очень сочувственно. Просил меня самому позвонить Свешникову19 и Ильиной20 . С последней я говорил, но безрезультатно. Я сейчас тебе об этом говорю для того, чтоб подчеркнуть, хорошее отношение Лемана к тебе не изменилось. Он сказал – сольфеджио можно обучиться, а таланту нельзя. Значит, нужна ещё одна попытка.

Но делать надо её с умом – главный удар готовить на том месте, которое оказалось (дважды) слабейшим. Подготовить всю волю, мозг, интуицию… Стать виртуозом этой «музыкальной высшей математики».

Пиши мне. Мне тут хорошо. Я здоров и бодр.

Целую тебя! ГриН

Сегодня, когда прошло уже больше сорока лет с описываемых событий, оглядываясь назад, я не перестаю удивляться тому подарку судьбы, которым была для меня дружба с Бояджиевым, во многом определившая всю мою жизнь. Пусть она сложилась не так, как представлял себе Григорий Нерсесович (да и я тоже), но благодаря ему, хоть и не закончив консерватории, я получила блестящее профессиональное образование, и теперь – вот парадокс! – мои ученики, с которыми я занималась не только по фортепиано, но и по композиции и теории музыки, успешно учатся в консерваториях и работают в разных странах мира. Григорий Нерсесович до сих пор остаётся для меня эталоном учителя – мастера, самоотверженно преданного своему делу, мудрого наставника, яркого самобытного человека, любящего жизнь и людей.

Примечания:

1 ССОД – Союз советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами. Массовое добровольное объединение советских общественных организаций.

2 Мика – Людмила Шрамкова, скрипачка, моя подруга.

3 Голубев Евгений Кириллович – композитор, профессор Московской консерватории.

4 Мюллер Федор Федорович – теоретик, профессор Московской консерватории.

5 Мила – Людмила Бояджиева – приёмная дочь Григория Нерсесовича. Окончила ГИТИС. Писатель, театровед.

6 Новую книгу – речь идёт о книге «Вечно прекрасный театр эпохи Возрождения» над которой Г.Н.Бояджиев работал до 1973 года.

7 «Картинки с выставки» – название фортепианного произведения М.Мусоргского.

8 В «нашей» Токкате – моё сочинение для фортепиано, посвящённое Г.Н.Бояджиеву.

9 Тоничка – Тонечка – Антонина Бояджиева – жена Г.Н.Бояджиева.

10 Лев Николаевич – Л.Н. Наумов, профессор Московской консерватории, мой педагог по фортепиано и композиции – я брала у него частные уроки.

11 Маленькая Тонечка – дочка Людмилы Бояджиевой, внучка Григория Нерсесовича.

12 Не было полной неожиданностью – под различными предлогами меня не допустили до экзаменов в консерваторию.

13 Ты завоевала Хачатуряна – сохранилась запись из моего дневника 1971 года: 21 июня – Хачатурян А. Слушал трио (для фортепиано, скрипки, виолончели. Играли Рома Бройде – виолончель, Мика Шрамкова – скрипка, я – фортепиано). Я пришла, когда он обедал, вернувшись из секретариата СК. Извинился, посадил меня в кресло и включил магнитофон (трио в записи). Прослушав трио, он тут же сказал: «Мне всё ясно, Вы талантливы, произведение хорошее, свидетельствует даже о вашей зрелости композитора. Вам надо учиться в консерватории». Мы с ним просидели два часа, он меня слушал по сольфеджио, ещё раз трио, расспрашивал о семье… Очень внимательно на меня посмотрел и вдруг спросил: «Вы очень любите композицию?» Я ответила: «В этом вся моя жизнь». А.Хачатурян: «Да, Вы талантливы, Вам надо учиться». Потом он говорил с Сергеем Артемьевичем Баласаняном о том, как сделать так, чтобы приемная комиссия приняла у меня документы на поступление, но все было бесполезно..

14 Баласанян Сергей Артемьевич – композитор, педагог, профессор Московской консерватории. Консультировал меня по композиции с 1969 года.

15 Пересмотри свой взгляд на Хачатуряна – я в то время «бредила» Д.Д.Шостаковичем.

16 Аветик Исаакян – знаменитый армянский поэт.

17 Свести тебя с Наталией Сац – осенью 1971 года Г.Н.Бояджиев познакомил меня с Н.И.Сац. Мы пришли в театр, где меня прослушала Наталия Ильинична. Она мне сказала, что считает себя ученицей Григория Нерсесовича. После прослушивания – сказала: «Я не знаю, что будет с этой девочкой, но искра Божия в ней есть».

18 Леман Альберт Семёнович – композитор, декан отделения композиции в Московской консерватории, профессор – с 1972 года консультировал меня по композиции.

19 Леман просил позвонить Свешникову – директору Московской консерватории. А.С.Леман сам ходил к Свешникову, чтобы просить за меня; я прекрасно сдала композицию и гармонию, но на устном сольфеджио мне опять поставили два. Леман просил, чтобы меня с испытательным сроком взяли на подготовительное отделение, куда взяли абитуриента с тремя двойками. Свешников отказал.

20 Ильина (имени, отчества не знаю) – куратор консерватории, чиновник из Министерства культуры, конечно, отказала Г.Бояджиеву.

[На

первую страницу]

Дата обновления

информации: 12.01.08 11:17